衡水中学、安徽毛坦厂、海淀黄庄以及近期的北大河南招生退档等事件不同的是,这里面还包裹着深圳社会资源分配、香港环境吸引力、两地关系以及学童的身份认同、两地的国家认同等等问题。

深圳,是中国内地离香港最近的城市。一方是中国最大移民城市,一方是当下中国最受关注城市。两者一河之隔,通关有八大口岸。此刻,在某种程度上,这一口岸近似于天堑。

好多人会叮嘱我,近期不要去香港。我站在福田口岸与罗湖口岸时,发现相较于往日,人流确实稀疏许多.但从8月24号开始,又将会有一大批孩子在每天清晨涌向八大口岸,前往香港上学。在一些人看来,这有点像穿越火线。

他们的标准称呼是:深港跨境学童。

他们的标准称呼是:深港跨境学童。

这一人群有3万多,在香港出生,时间是2002年初至2012年底。按照这段时间的香港法律,出生于香港即为香港永久居民,无论父母是否为内地人。

再完整一点的介绍是:他们家在深圳,学在香港,精通两文三语,分别是繁体字和简体字,普通话、白话(粤语)和英语。有的被叫做“双非”家庭,表示父母双方和香港其实都没什么关系。有的则叫“单非”家庭,是香港人和内地人的结合。

那么在深圳本地上学的孩子有多少?翻阅深圳市政府2019年最新披露的资料,我发现,从幼儿园到高中,这类人群加起来刚刚超过200万。

3万对200万,同一座城市,截然不同的方向。

我问了三位今年刚刚考上复旦大学的深圳学生,他们表示,对这个群体几乎毫不知情。他们和同学一样,随父辈落到深圳。交流时,这群出身于深圳“四大名校”的天之骄子,带着一种非常标准而统一的表达方式。

我再去问日复一日去到香港上学的孩子,他们说,在深圳也没太多朋友。在香港的学校里,他们呆得挺开心。他们有的说用不惯简体字。一个直接眨眨眼,让我猜家里的奔驰是什么型号。

深圳与香港这两座魔幻城市,竟然还以跨境学童的方式多了一层联接。这个群体也受到关注多年,电影、新闻报道、社会调研亦有诸多。最有影响力的应该是白雪导演的电影《过春天》

这当中自然可以折射出许多的事情。但尤其在今年今夏。笔者觉得这一问题更有意思,止不住好奇,开始在闲余时间走访,查资料,找人聊。

很容易在最开始把它理解为一个单纯的教育问题,但是,和衡水中学、安徽毛坦厂、海淀黄庄以及近期的北大河南招生退档等事件不同的是,这里面还包裹着深圳社会资源分配、香港环境吸引力、两地关系以及学童的身份认同、两地的国家认同等等问题。

把人力、财力和精力都砸进去

找到他们不容易。

开学时会很方便,一大早,赶到福田口岸,就能看到他们等待过关排起的长队。但现在不行,是暑假。我几乎用尽在深圳的所有关系问人,找不到。这越来越让我感到他们的某种集中和某种分散。

后来,一个朋友和我说,深圳有家思源学坊,专门做深港跨境学童的课外辅导。在学坊内外,我分别以深圳普通打工者、热心市民、香港教育好奇者、给孩子报班的爸爸、家里有孩子上学的表哥、教育自媒体作者等身份,与老师、家长和孩子,聊了不少天。

以福田口岸为例,这群孩子一天上学的过程是这样的:

住得近的、年纪大一点的,早晨6点半被妈妈叫醒,吃过早饭,一个人步行前往口岸。7点钟,到达口岸,再花十分钟排队,顺利验放,从香港落马洲站坐港铁,到站后步行一小会儿,8点赶到学校。

在福田口岸方圆一千米内的海悦华城、金地名津等小区里,这样的娃比比皆是。对他们而言,这基本上没什么折腾可言。一位妈妈说,深圳上学的孩子,路上花个四五十分钟也再正常不过。这当中衍生的观点是,“孩子不用那么娇气”,或者“我觉得正好可以锻炼锻炼”。

住得远的、年纪小一点的,5点出头,就要起床,妈妈开车、打车或坐地铁送过来,在口岸处,再交接给香港保姆公司的阿姨。保姆公司,负责香港界内的阿姨和校车接送服务,是完善成熟的产业,每月收一千多港币。

再夸张些的,妈妈直接陪同过关,送到香港再回来,或者干脆在香港学校做义工,等着孩子放学后再带回来。

更夸张的,直接逾越“深港跨境”的概念,在香港北区租套房子蜗居,探亲证可以保证家长在港内连续停留三个月。

这当中衍生的观点就变成了,“太折腾了”、“耗不起”或者“实在不行就回来上了”。

2016年左右,在深圳边检的统一协调下,深圳八大口岸开始针对他们推出更便捷的跨境方式。每个口岸,都有跨境学童专用通道,其他旅客不得入内,系统面向他们的验放过程不断简化,时间缩小到十秒以内。

放学,略显多样。香港复杂,放学时间也复杂。早的,一点出头。晚的,三点出头。加上些课后兴趣班或者课外活动。回来得不算太晚。

但回来后,和内地学生一样,要继续上补习班。不只有文化课,也得有兴趣班。前段时间,有篇自媒体文章《香港孩子赢在射精前》,标题相当恶俗,大意是香港孩子,竞争更惨烈。事实确实如此。

“香港学生也补课!”比起内地,香港还更重视兴趣特长,这是升学面试相当大的竞争因素。是需要钱的时候了。

“预习!竟然要预习!上这班都不是为了复习”、“香港一顿饭就得50块钱,普普通通,你要不要给她吃?”有位妈妈越说越愤怒,屈服中带着挣扎。

综合来看,时间上不怎么耽误,没太多折腾。

但这需要家庭的财力、人力和精力的投入支持。这当中,全职妈妈数量相当泛滥,或者,至少需要爷爷奶奶等上一辈有人空降深圳火力支援。

一天,上学和下学,在两小时和五小时之间。钱,公立学校不怎么需要钱,但“去香港上学”这件事,花钱。

那是香港:暖烘烘的向往

内地教育就那么差?让他们非走不可?

先看看深圳那200万人的教育情况。

他们分为两类,有深圳户籍的,和没有深圳户籍的。学校基本分为三类,公立学校,私立学校和港人学校。三者最大的特征分别是:学位紧张、价格高昂、身份高贵。

深圳教育部门已经连年发出学位紧缺预警公告。近期的两则新闻是,深圳教育局试图在各区规划新增一波公办普通高中,但各区以五花八门的理由搪塞,不支持仅仅50亩地的高中校园建设。另一则,深圳最大城中村白石洲今夏突下清租拆迁通知,开学在即,当中15万打工租户孩子上学问题难以解决,政策问题之外,背后依然是学位紧缺这一关键因素。

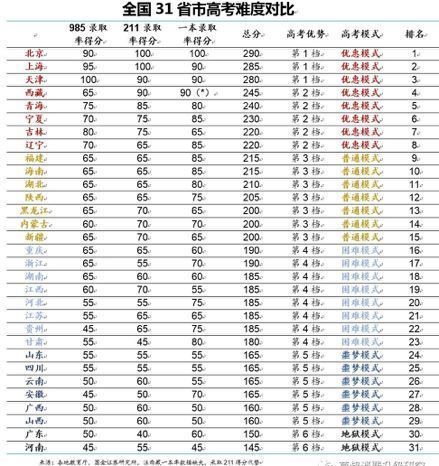

与此同时,深圳师资力量远远落后,深圳近年面向全国985高校应届生,大力高薪优酬引入教师资源。更可怕的是,在全国31省市的高考难度对比中,排在倒数第二位的就是广东省,被称为“地狱模式”,而倒数第一是河南省。

现在,回来也是可以回来的。

2017年起,深圳福田等区公立学校敞开大门,支持跨境学童返深读书,2018年,深圳教育局勒紧裤腰带,从紧缺的学位中拿出名额,允许非深户籍子女在深圳接受义务教育。这意味着,只要父母在深圳有居住地,跨境学童无一例外可以回深读书。

但回来者,堪称寥寥。

其后的原因是,不认同和不适应。前者是关键。

“香港不少本地人,即便留在香港读职业技术学院,也不想去清北复交,尽管他们想去的话,难度要低得多。”思源学坊的顾问队队长这么和我说。

“他们就是这么狭隘。”不过,我的一位好朋友,在清华大学读研的香港本地人kayee这么和我讲。

“我们要的是自由。就这么简单。”一位妈妈更直接,她接下来的解释,不说也能猜到七八分。

而确实,回来也难。这意味着,要重新纳入内地教育体系——简体字,人挤人的超大型班级,讨好老师,学生隐私被轻易泄露,孩子之间的攀比,被忽视的体育和兴趣特长,拼爹,政治教育,惨烈的资源争夺,惨烈的高考。

在这群学童和家长的表述里,内地教育正是如此。

而香港,教学环境两文三语,每班最多33人,老师把每个孩子都照顾得来,无微不至,没有红包,没有上面所说的所有。

香港太复杂了,连学校都是。按不同资金来源,学校分成四类,简单讲,就是公立和私立两种。上学也复杂,有全天制,还有半天制。幼稚园叫K1、K2和K3,小学从小一到小六叫起,内地的初高中合并为中一到中六。

大部分是宗教学堂,常见的是基督教和佛教。这意味着什么呢?学圣经和学佛经是非常常见的事。不会被刻意引导信仰宗教,但在家长的描述里,那里充满爱、善良和光明的氛围。吃饭前要祈祷,做活动时要唱赞美歌,圣诞节要放一个长假。

没有晚自习,没有寒假。牙疼、袜子破了,通过手机软件,父母秒知。

一位妈妈和我讲话时表现得又气又高兴,因为他的两个儿子,在家里说悄悄话时,就会用流利的英语交流。这兄弟,最大的不过小学三年级。

哪怕是将来,进入香港高校读书,也总要容易很多。回到内地读985,更是不在话下。申请海外高校,香港教育背景也能够获得更多认可。

天平,自然地大大倾斜于香港的DSE考试和联考。

值吗?这么看,值。

那里是香港。他们对那里带着一种暖烘烘的向往。

© 2025 佰辰国际 创造更多可能网站维护